| 2009年12月30日(水) |

| 餅つき |

| 毎年恒例の餅つきをT君宅でした。大勢の友人達が集まった。数年ぶりに会う懐かしい友人もいる。子供や孫達も来るのでかなりの人数になる。つきたてのあんころ餅、豚汁、おでん、もつ煮を食べながらビールを飲む。話がはずむ。子供達の世代が大人になりつき手になってくれる。我々世代は腰痛、膝痛で戦力が落ちているので助かる。夕方までにつき上がりまた来年を約束して別れた。楽しい1日であった。 |

|

|

|

| 2009年12月25日(金) |

| サンタクロース |

| 今日はクリスマスで私の所にもサンタクロースがやって来た。袋の中にマムートのインナーダウンがはいっていた。軽くて暖かくたためば小さくなる。スキーやバックカントリーで重宝する。サンタクロースが来てくれるのは幾つになっても嬉しいものだ。 |

|

|

|

| 2009年12月16日(水) |

| 剣岳 点の記 |

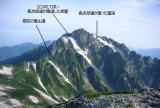

剣岳(点の記)のDVDを借りてきた。映画館で見ることが出来なかったので気になっていたのだ。既に見た友人たちの評価はそれ程高くはなかったが私達はとても感動した。長次郎達が撤退した南壁というのはきっとカニのたてばいのことなのだろうとか登頂に成功した雪渓とはきっと今にその名を残す長次郎谷のことなのだろうとか思いを巡らしながら見た。長次郎達が撤退しただろうと思われるカニのたてばいには今はボルトが打ち込まれ鎖が設置されているので我々のような一般登山者でも容易に登ることができる。只、原作にはないツキノワグマの射殺シーンはこの映画に必要だったろうか?弾にあたったクマが斜面からころがり落ちる場面では目を伏せた。美しい映画だけに残念だ。

2006.7.29 剣岳へ |

剣岳

|

カニのたてばい |

|

|

| 2009年12月14日(月) |

| 丹沢 |

| 丹沢山系の麓にある病院に義父が入院した。交通事故で左脛骨、腓骨を骨折したのだ。内臓に異常が無いのが不幸中の幸いだ。夕方数時間一緒に過ごした。妻は毎日午後には病院に行って世話をしている。入院してから3週間たつがまだ退院には時間がかかりそうだ。老人は寝たきりにならないように注意しなければならない。病室の窓からは丹沢が臨め沈む夕日が綺麗だ。 |

|

|

|

| 2009年12月13日(日) |

| 忘年会 |

| 12月は宴会の続く季節だ。山やスキーは行けないが親しい友人達との宴会もまた楽しい。先日は子供の頃からの友人達が夫婦同伴で集まった。毎年同じ顔ぶれが集まり話が弾む。ワインの瓶が次々と空になっていく。昨日は昔所属していたテニスクラブの友人達が集まり昔話で盛り上がる。数年ぶりに合うのだが皆少しも変わっていない。皆よく飲みよく食べよく話す。ここでも紹興酒の瓶が次々とあいていく。夜もふける頃ふらつく足で帰途についた。健康に感謝だ。 |

|

|

|

| 2009年11月11日(水) |

| 柿 |

| 大家さんから柿を沢山頂いた。大きく甘くとてもおししい。気が付いたら2個残るだけになってしまった。先日は白菜や大根を頂いた。こちらに来てから1年が過ぎた。皆さん親切にしてくれる。人情があって温泉があってまだしばらくはここに居そうだ。 |

|

|

|

| 2009年11月9日(月) |

| 共同浴場の修理 |

| 我が家に隣接する共同浴場の修理が今日から始まった。腐ってしまった梁の交換工事だ。屋根瓦を全てはずし屋根板もはずしての大工事だ。24時間温泉かけ流しなので湯気がこもり木造の建物を傷めたのだ。今日からしばらくはこの浴場は使えないので歩いて数分の所にある別の共同浴場に行った。たまには気分が変わっていいものだ。 |

|

|

|

| 2009年11月3日(火) |

| 初雪 |

| 例年よりかなり早い初雪が降った。初雪が早い年は暖冬と言われることもあるが根拠はないらしい。逆に初雪の早い年は根雪になるのが早く寒さの厳しい年となるとも言われているがこちらの方が納得しやすい。寒いのが嫌いな人には気の毒だが我々としては雪の多い年になってほしい。またスキーの季節が巡ってきた。 |

|

|

|

| 2009年10月25日(日) |

| 動物愛護のつどい |

| 動物愛護のつどいに参加した。介助犬の訓練風景を見学した。介助犬が車椅子の夫人が落とした物を拾ったりドアを開けたり持ってきて欲しい物を持ってきてくれる等々の仕事をするのを感心しながら見た。また、猫や犬の飼い主を見つけるボランティアグループの所では不安そうな顔で新しい飼い主を待つ犬や猫達がいた。幸せになってほしい。私は個体識別のマイクロチップを動物の皮下に無料で注入する仕事の手伝いをした。迷子になった動物が飼い主の所に帰ることができるシステムだ。どのグループも動物と人が共に幸せになれるようにと集まったボランティアグループで楽しそうに仕事をしていた。 |

|

|

|

| 2009年10月7日(水) |

| 行者様 |

| 越後駒ヶ岳登山中に一人の修験者に会った。歳は60代なかばだろう。山中には石仏や祠が数多くありそこで線香をあげお経を唱え修行する。歩く速さは我々の比ではなく飛ぶようだ。今回会った修験者は2週間前に八海山で会った方と同一人物だった。何の為に修行をするのか話を伺うことができた。山中で修行をすることにより万物に宿る霊から超自然な力を得て人々の病や不幸を取り除き人々を幸せに導くためなのだ。古来から伝わる日本独特の宗教で金儲けを企む新興宗教とは違う。日本の伝統を守る人たちが居ることに安心した。 |

|

|

|

| 2009年9月26日(土) |

| 松本 |

| 常念岳登山前日は松本に宿をとった。車載して行った自転車で松本市内を見物する。知らない町の路地裏を散策するのは楽しい。路地裏で小さなカメラ店を発見、覗いてみる。ライカM6が陳列してあった。ほかにも古いカメラが陳列してあり見ているだけで楽しくなってくる。 |

|

|

|

|

| 2009年9月6日(日) |

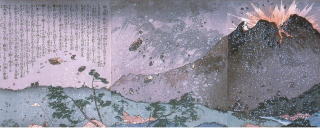

| 磐梯山噴火 |

| 午後早く下山して磐梯山噴火記念館に行った。昔の磐梯山は富士山のような美しい形をしていたらしい。明治21年の大噴火で山体が吹き飛んで現在の形になった。標高が数百メートル低くなるほどの大噴火で500人以上の犠牲者が出た。現在東北の最高峰は燧ヶ岳2356mで第2位が鳥海山2236mだが噴火前の一位は磐梯山だったかもしれない。 |

|

| 噴火前 |

噴火 |

現在 |

|

|

|

|

|

| 2009年8月29日(土) |

| 酒田 |

| 鳥海山登山前日の午後酒田に着いた。ホテルの部屋に荷物をおいてから車載してきた自転車で市内観光に出かけた。庄内藩の城下町は落ち着いた雰囲気を漂わせている。「本間様にはおよびもせぬがせめてなりたや殿様に」と歌われた大地主、豪商の本間家の本宅、別宅、美術館をまわる。本間家は金儲けや小作料を取るだけの金持ちではなく地域の発展につくしたので今でも人々に尊敬され本間様と呼ばれているらしい。酒田港まで自転車で走り魚市場を見て回った。レモンをかけたイワガキが絶品であった。あちこち見物しているうちにあたりも暗くなってきたので居酒屋の暖簾をくぐりまずは生ビールで乾杯し地酒へと進んで行くのであった。 |

| 本間家本邸 |

酒田駅 |

|

|

| 山居倉庫ケヤキ並木 |

本間家別邸の庭 |

|

|

|

|

|

| 2009年8月4日(火) |

| 天候不順 |

| 今年の天気は一体どうなっているのだろう。毎年友人達と7月〜8月にかけて夏山登山をするのが恒例だ。今年も北アルプスの雲の平周辺に4泊5日で行くつもりだったが天候不順で中止にした。1年も前から計画し楽しみにしていたのに残念だ。せっかく取った休みなので8月に入ってから谷川連峰縦走をしようとしたがこれも天候が悪く中止した。このまま梅雨があけないまま秋になってしまうのだろうか。 |

|

|

|

| 2009年7月1日(水) |

| 防水カメラ |

| 山へ行くときはビデオカメラとデジカメと2台持っていくがバッテリーやテープ等で荷物が多くなる。今回一台でビデオカメラとデジカメの両方の機能を持ち且つ水中撮影も出来るというカメラを購入した。これなら雨や雪でも使える。今回の尾瀬の山行に使ってみたが大変便利だった。画質が少々悪いようだがこのコンパクトさには変えられない。右が今まで使っていたビデオカメラとデジカメで左が今回購入したカメラだ。 |

|

|

|

|

| 2009年4月19日(日) |

| 自転車 |

| 自動車で登山口まで行くと自動車の所に戻らなければならないので入山口と下山口を同じにせざるをえない。周回コースならば良いのだがいつも周回コースを選択できるとは限らない。公共交通を使う方法もあるが公共交通は通っていなかったり便数が少ない場合がほとんどだ。長い車道歩きは避けたいものだ。その解決策の一つとして自転車を使う方法がある。好きな登山口から入山して下山口に用意しておいた自転車に乗って入山口まで帰ればよいのだ。只、自転車での帰路は下りが多くなるように工夫したほうが楽だ。今回の水沢山登山では下山口の伊香保温泉から入山口の水沢観音まで自転車で6Kmを15分ほどで走った。桜吹雪の下を走り抜け爽快だった。 |

|

|

|

|

| 2009年3月28日(土) |

| エラン |

| かぐらスキー場駐車場内にあるスキーショップで友人がエランのスキーセットを買った。エランと言えば我々世代は北欧の天才スラローマー、ステンマルクを思い出す。ワールドカップでの優勝回数はいまだに彼を越える者はいない。無名時代に全面的にサポートしてくれた東欧の弱小メーカー、エランへの恩を忘れずどんなに高額の契約金を提示されても他メーカーへは移籍しなかった。これほど偉大な選手はもう出ないだろう。 |

|

|

|

| 2009年3月18日(水) |

| 車検 |

| バイクの車検を受けに陸運事務所に行った。整備手帳に交換したバッテリー、バキュームホース、点火プラグ等の部品名を記入し点検した箇所にチェックマーク等必要事項を記入する。必要な書類を持って検査場近くの代書屋に行きその他足らない書類を用意して貰う。ラインでの検査は10分もかからずめでたく合格する。過去不合格の経験は無いが緊張する一瞬だ。これでまた2年間乗ることができる。バイクでカーブの連続する峠を下っているとスキーで公道を滑り降りている気分になる。バイクとスキーは似ている。 |

|

|

|

| 2009年3月16日(月) |

| バイク (2) |

| 昨日に続いて今日もバイク整備だ。このバイクは1981年式のオフロード車で30年近く乗っている。キャブのドレーンボルトを緩めて古いガソリンを捨て、点火プラグを抜いて掃除する。キーをオンにしチョークを引いてから跨りキックを一気に踏み降ろす。一冬乗っていなかったにもかかわらずキック一発でエンジンが始動する。さすが日本の誇りHONDA、これまで故障したことは一度もなくアメリカ製のバイクとは大違いだ。部品としてエンジン、サスペンション等もう1台分を確保してあるが必要になることは当分の間なさそうだ。 |

|

|

|

| 2009年3月15日(日) |

| バイク |

| 暖かくなりバイクの季節になってきた。久しぶりにエンジンをかけてみるがバッテリーがあがっていてかからない。ネットでバッテリーを注文する。バッテリーは国産が良いらしい。届いたバッテリーに積み換えるとエンジンは快調に回り出した。これに気をよくして近所を乗り回していたが数日後出先で動かなくなった。どうもキャブにガソリンが行ってないようだ。いろいろ調べてみると負圧コックのバキュームホースが劣化して空気を吸っているらしい。もう新車登録から12年もたっているのであちこち経年変化がおきている。出先の駐車場で修理するには限界があるのでレッカーサービスを頼んで最寄りのサービス工場まで運んで貰った。JAFのバイク版だ。ついでに点火プラグ2本も交換してもらった。快調だ。バイクは快調だが自分の体は風邪気味の上に腰痛で山とスキーは休みだ。 |

|

|

|

| 2009年3月11日(水) |

| 狭い |

|

広いゲレンデで東京の友人、知人に偶然合う事がよくある。ここ数年で5回あった。それも別のゲレンデで別の友人にだ。山の登山道でも2度知人とすれ違ったことがある。今回もゲレンデで東京の何年も会っていない古い友人夫婦にあった。奥さんは国体に出場したことがあるほどのスキーの名手だ。昼食を一緒に取りながら共通の友人達の最近の状況などを話しながら盛り上がった。世の中広いようで狭いものだ。

|

|

|

|

| 2009年2月18日(水) |

| 水道 |

| 先日夕方に水道の蛇口をひねると茶色の水がしばらく出た後に水が出なくなってしまった。大家さんに連絡すると早速水道工事の人を寄越してくれた。鉄製の水道管が錆で詰まったらしい。後日水道管交換の工事をしてくれた。水道管の内部は赤錆で腐食しており不潔きわまりない状態だった。交換してくれた新しい水道管は内部がビニールコーティングしてあるので錆びる心配はないとのことだ。もともとこの地の水道水は水上(みなかみ)の山から引いてあり美味しい水なのだ。これからは美味しい水を味わえることとなったが大家さんには余計な出費させてしまった。 |

|

|

|

| 2009年2月12日(木) |

| 停電 |

| 現代社会は電気が止まると全く機能しなくなる。それはスキー場も例外ではない。かぐらゴンドラを待っているとき停電となりゴンドラ、リフト、ロープウェイ全て停まってしまった。リフトやゴンドラに乗っているときでなかったのがせめてもの救いだ。リフトやゴンドラに取り残された人たちは長時間またされその間は不安であったろう。復旧のめどが立たないのでゲレンデを歩いて登り帰路に着く人たちが大勢いる。我々はディーゼルエンジンでゆっくり動き出したリフトに乗り帰ることにしたが歩いた方が早いくらいであった。送電線にヘリコプターが接触したことが原因であった、地域の経済は大きな打撃を受けたことだろう。パイロットと搭乗員の早い回復を願う。 |

|

|

|

| 2009年2月2日(月) |

| イエロージャケット |

| 水上高原スキーリゾート200のイエロージャケットに参加した。これはゲレンデでの安全に協力するボランディアだ。今日は家族連れのカメラのシャッターを押してあげたり転んだ子供の手助けをしたりした。ボランティアにはリフト一日券、昼食半額券、温泉入浴券などが支給され、黄色いジャケットが借与される。 |

|

|

| 人の役にたち自分たちも楽しめホテルの美味しいランチを食べることができ楽しい1日であった。 |

|

|

| 2009年1月20日(火) |

| 波乗り |

| 宮崎県のサーファー夫婦の所に遊びに行った。子育てに苦労しながらも波乗りを楽しんでおり、昨年暮れにはCafeBarを始めた。店はまだ始めて間もないが客も入っており一安心と言うところだ。南国の太陽の下、自由に生きる若者の生き方がまぶしかった。 |

|

|

|

|